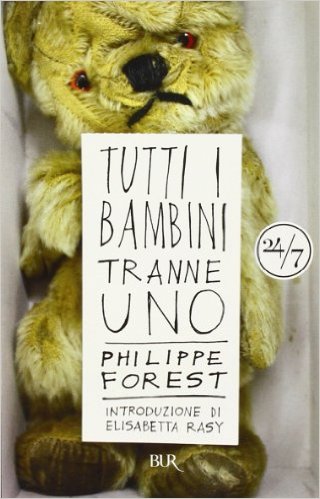

Tutti i bambini tranne uno

Tutti i bambini tranne uno

Alet

2005

9788875200107

“L’enfant éternel”, opera prima di Philippe Forest, è uno strazio. In senso stretto. Perché è il primo passo nella narrativa d’un letterato – accademico, tra Inghilterra e Francia – e d’un saggista che, stando a quanto comunica in questo libro, di letteratura non intendeva crearne, ma analizzarla e studiarla e insegnarla sì. È successo che ha perduto per un tumore una figlia che aveva appena compiuto quattro anni, e come i suoi Hugo e Mallarmé è semplicemente impazzito di fronte alla morte ingiusta e incomprensibile d’una parte di sé. Dedicandosi – intendo “pazzia” nell’accezione empatica che Forest ha rivolto alle due pietre miliari della Letteratura Francese, ossia come ripiegamento consapevole in altro da sé per non ammettere che niente più ha senso, dopo certe morti – alla biografia romanzata dell’anno che definisce, con amarissimo paradosso, il più bello, quello della malattia d’una bambina che avrebbe preferito fosse ammalata per cinquanta, pur di non perderla.

L’esito non può essere definito memorabile. È memorabile perché è doloroso, schiacciante, massacrante. È un esame di coscienza e di consapevolezza per ogni lettore, un confronto talmente impossibile da lasciarti inerte e inerme, muto. Non sono padre, ma in queste pagine ho ritrovato la stessa cappa soffocante de “La stanza del figlio” di Nanni Moretti: la sensazione di vivere un incubo di ogni essere umano, quello di perdere qualcuno che doveva sopravvivermi: e sapevo, a differenza del film del regista romano, che stavolta chi raccontava non stava mentendo né congetturando, purtroppo. Ma stava condividendo la sua insolubile tragedia con migliaia di sconosciuti.

La piccola Pauline è morta d’un male atroce e suo padre Philippe ne ha fatto una creatura di carta, per eternarla. Questo è quanto, in sintesi, e dovrei aggiungere qualche osservazione da letterato prima di entrare nel cuore della questione, sforzandomi di ribadirmi a ogni attimo che questo è un libro, non un documento. Perché se pensassi che si tratta d’un documento non dovrei nemmeno parlarne. Non mi compete: non posso capire. Ho conosciuto morte, ma non morte d’un figlio. Ho conosciuto morte ingiusta, ma non morte d’un bambino che conoscevo. Ho conosciuto sciacallaggio e solidarietà di circostanza, ma non per un bambino e non per mio figlio. Umanamente non posso che abbassare la testa e dichiarare, con opportuno anticipo, non sum dignus. Non posso capire e non voglio nemmeno spacciare qualche simulazione o qualche congettura per comprensione autentica, punto. D’altra parte questo libro ti pianta un coltello nel cuore, non è che si riesca a parlarne facilmente. Analizzarlo come un romanzo sembra cinico, in senso etimologico. Sembra cagnesco. Ma come romanzo è proposto. Che combino?

Allora, dico intanto che Forest è un narratore capace di alternare, alla vicenda tragica narrata, ampi e robusti inserti saggistici, o ibridi saggistico-narrativi, dedicati a comparare la condizione dell’io narrante, tragicamente coincidente con l’autore, con quella di altri letterati vittime delle stesse assurde tragedie. Oppure, ad ampie riflessioni sul senso della scrittura, sulla sua capacità di fronteggiare la morte senza saperla vincere, sulla sua limitatezza, sulla sua impotenza. Cose del genere, tanto fredde che non si riesce a scalfirle, e confutarle nemmeno. Manca – e questo un po’ sconforta – Orfeo, che pure avrebbe costituito il nemico primo da affrontare, se questo solo fosse stato un romanzo e non un terrificante diario d’un anno d’amore e d’orrore. Mortale.

La narrazione è contrappuntata da frammenti di Barrie – ecco spiegata la traduzione personalizzata del titolo, l’altrimenti poco felice e inaccettabile “Tutti i bambini tranne uno” – e ci si accorge con chiarezza che Forest ha interiorizzato il macabro senso reale della natura di Peter Pan, spirito che accompagnava i bambini nel regno dei morti per far passare loro la paura. Per accidente, era uno dei libri amata dalla sua piccola – ma in questo senso è in buona compagnia, molti di noi sono stati bambini felici leggendo il capolavoro dello scozzese dalla biografia triste, e ciascuno per ragioni molto differenti; non forzerei la mano e glisserei, a dispetto del grande spazio riservato da Forest ai frammenti di J.M.B., per le ragioni che si potranno comprendere.

Allora, m’accorgo bene che non riesco a scriverne. La ragione è duplice. Torno a “La stanza del figlio”. Perché non ho mai più voluto vedere quel film? Perché era pornografia del dolore. Perché significava accompagnare i genitori d’un ragazzo morto sin dentro l’obitorio, e spiarne l’intimità. Perché ti obbligava a osservarne miseria, solitudine, pazzie, ossessioni, alienazione. Non trovo pornografico il dolore, trovo allucinante rappresentarlo punto per punto. Non l’ho mai negato e non ne rifiuto l’esistenza, semplicemente credo che affrontarlo, viverlo e quindi superarlo o vincerlo sia qualcosa che non richiede una telecamera puntata sugli attori – anche in senso stretto, sui protagonisti. Non ci credo e mi infastidisce. E questo, attenzione, già nel caso della menzogna, dell’invenzione d’una tragedia per comunicare certo scandaloso e invincibile dolore allo spettatore. In questo frangente io mi trovo ad affrontare un massacro spirituale analogo a “La stanza del figlio”, con la non da poco differenza che sto leggendo le parole d’un papà che ha perduto una bambina piccola, per un male orrendo che analizza e segue passo dopo passo, descrivendoci meticolosamente tutto. Tutto, dai primi dolori sino alle prime cure, dai ricoveri sino alle prime diagnosi e alle analisi sempre più approfondite, dalla chemioterapia al ritorno provvisorio a casa, dalle ultime illusioni sino alla morte. Come posso – da essere umano – interrompere un padre che mi sta dicendo come e quanto ha sofferto sua figlia e lui e l’umanità di fronte alla morte? Io resisto fino in fondo. Ma non posso fare altro che compatire, condividere il dolore dell’individuo e quello di quegli sfortunati che l’hanno già conosciuto e che lo conosceranno. Come posso analizzare o recensire la storia, ben scritta, d’un tumore d’una bambina? Cosa dico?

Dico che mi sono sentito come il ragazzo del poemetto di Coleridge, costretto ad ascoltare una tragedia. Che non volevo ascoltare e non volevo leggere, e che per un anno ho tenuto questo libro chiuso, dopo averne sfogliato venti pagine. Adesso sono riuscito nell’impresa, ma è stato difficile. Ho sempre creduto nella letteratura come unica menzogna consapevole d’essere se stessa, e estranea alla verità e al realismo. Questo realismo è un colpo basso, e non so come replicare. O meglio: sì che lo so, ma mi tengo un sasso in bocca e le mani in tasca, e leggo senza colpo ferire le recensioni straziate dal libro di Forest. Io ho vissuto questo strazio come uno psicanalista, e spero non mi accada mai più.

L’esistenza sarà pure una favola chiara e crudele (p. 13), ma radiografarne le atrocità non serve a vincerle né a correggerle, in casi come questo. Serve a mortificarci tutti per le ingiustizie di dio, o del destino, o della specie. Fate voi. E a non dimenticarci che dobbiamo morire, in qualsiasi momento, senza preavviso, senza colpa e senza differenza. Memento mori, e che quel mori vale per tutti, bambini e giovani e adulti, senza pietà. Spingersi a chiedere scusa a chi nasce per quel che la vita è lo trovo invece disumano e facile. Un demone nero si gioca a dadi la vita nel vuoto, scrive Forest. Probabile.

Nominarlo non aiuta a vincerlo, e confondere un documento con un romanzo nemmeno. Siamo indifesi, fragili, pazzi. Tutto. E magari non cambieremo niente, Forest. E perderemo ogni giorno un pezzo – siamo composti dalla coscienza d’esser stati figli e di poter essere (o essere diventati) genitori, e entrambe le coscienze possono perdere i riferimenti. E quindi?

Forest scopre sulla sua pelle che la morte è odiosa, atroce e sciocca, e trascina via con sé una piccola innocente. Questo libro accompagna le sue memorie e le sue riflessioni, divagazioni, confessioni come una sterminata seduta psicanalitica. Ho dato. Chiudo, scrollo la testa, ti infilo negli scaffali di Letteratura Francese, non ti leggo più. E ricordo che Barrie non era un dottore, no.

Mi congedo trascrivendo Dylan Thomas, preferisco così. "And death shall have no dominion. / Dead men naked they shall be one / With the man in the wind and the west moon; / When their bones are picked clean and the clean bones gone, / They shall have stars at elbow and foot; / Though they go mad they shall be sane, / Though they sink through the sea they shall rise again; / Though lovers be lost love shall not; / And death shall have no dominion. / And death shall have no dominion. / Under the windings of the sea / They lying long shall not die windily; / Twisting on racks when sinews give way, / Strapped to a wheel, yet they shall not break; / Faith in their hands shall snap in two, / And the unicorn evils run them through; / Split all ends up they shan't crack; / And death shall have no dominion. / And death shall have no dominion. / No more may gulls cry at their ears / Or waves break loud on the seashores; / Where blew a flower may a flower no more / Lift its head to the blows of the rain; / Though they be mad and dead as nails, / Heads of the characters hammer through daisies; / Break in the sun till the sun breaks down, / And death shall have no dominion". È un mantra.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Philippe Forest (Paris, France 1962), saggista e scrittore francese. Ha insegnato nel Regno Unito (Cambridge, Saint Andrews), alla Sorbona e a Nantes. Questo è il suo primo romanzo. Successivamente, ha pubblicato “Per tutta la notte” (1999; Ita 2006) e “Sarinagara” (2004), di prossima uscita per Alet.

Philippe Forest, “Tutti i bambini tranne uno”, Alet, Padova 2005. Traduzione e nota Gabriella Bianco. Risvolto di Domenico Scarpa.

Prima edizione: “L’enfant éternel”, Gallimard, Paris 1997. Prix Femina come migliore esordio.

Gianfranco Franchi, luglio 2007

Prima pubblicazione: Lankelot.