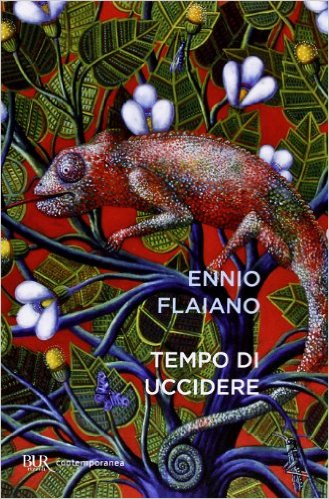

Tempo di uccidere

Tempo di uccidere

1947

9788817067089

“C’è qualcosa di guasto in questo paese”, dissi. Pensavo al sottotenente, che anche lui “sapeva”. “È un impero contagioso”, aggiunsi e riuscii a sorridere. (Cap. IV, “Piaghe molto diverse”, p. 136)

L’unico romanzo di Ennio Flaiano, “Tempo di uccidere”, ideato e composto tra 1946 e 1947, è una memorabile allegoria dell’esperienza colonialista italiana. Non è la storia dell’ufficiale Flaiano, impegnato in Africa: è una trasfigurazione chiaramente simbolica di quella drammatica occupazione. L’incipit stende. “Ero meravigliato di esser vivo, ma stanco di aspettare soccorsi”. L’io narrante, a bordo di un camion con un soldato, diretto altrove per curare un dente malato, s’è ritrovato in una scarpata. Irrequieto, sognando di poter dormire nel primo vero letto dopo un anno e mezzo, preferisce abbandonare il commilitone e avanzare da solo. Domanda agli operai che incontra, qualche ora dopo, come riuscire: suggeriscono una rotta. Sta per incamminarsi, quando uno di loro – che il narratore invita a non considerare simbolico, accendendo una prima spia: “Il Cielo mi guardi dall’insinuare il sospetto che egli sia più di una semplice comparsa, e che al suo intervento si debba quanto mi seguì” (p. 13) – rivela una scorciatoia.

Smarritosi dopo qualche ora, una vecchia carta topografica mai aggiornata con sé, avanza in cerca d’acqua. E come in un’altra dimensione, tanto antica da essere archetipica (rivisitazione edenica), scopre una splendida donna mentre si lava, nuda. Ha una bellezza onirica. E innocente. “Forse lei non sapeva niente della sua bellezza. Il suo specchio era quella pozza, oppure uno specchio da poche lire, che le rimandava un’immagine sconnessa. E nessun uomo aveva ancora lottato per lei, questi uomini evitano la gelosia e danno alle cose il loro giusto valore. Costretti a vivere in una natura abbastanza drammatica, il loro desiderio non si eccita nel dramma” (p. 22). Prova a parlarle, non riuscendo in nessuna interazione verbale. Sta per perdere il controllo, il desiderio di lei è grande. Tenta di sedurla, lei resiste. E resiste a oltranza, sorridendo del distacco e attendendo la nuova carica. È pudore o rifiuto? “Perché non capivo quella gente? Erano tristi animali, invecchiati in una terra senza uscita, erano grandi camminatori, grandi conoscitori di scorciatoie, forse saggi, ma antichi e incolti. (…) Potevano vivere conoscendo soltanto cento parole. Da una parte il Bello e il Buono, dall’altra il Brutto e il Cattivo. Avevano dimenticato tutto delle loro epoche splendide e soltanto una fede superstiziosa dava alle loro anime ormai elementari la forza di resistere in un mondo pieno di sorprese. Nei miei occhi c’erano duemila anni di più e lei lo sentiva” (p. 27).

Nel tempo, in quel tempo sospeso, l’interazione migliora. Lei è affascinata dal suo sapone, e dai suoi disegni. Riesce infine a dare un nome a ogni suo disegno. Sorridono, s’avvicina una primitiva comprensione. E intanto il desiderio non s’affievolisce, e non si spegne. Lei sembra comunicare il femminino “vorrei e non vorrei”, non accompagnandolo al ponte né rifiutando d’abbandonarlo. E nel narratore s’accende la scintilla della consapevolezza dell’essenza del tempo: “Il tempo è indivisibile come un sentimento, pensavo. Che significa un anno, un mese, un’ora, quando la vera misura è in me stesso? Io sono antichissimo e mi reputo immortale, non per vincere il timore della morte, ma perché ne vedo la prova in queste montagne e in questi alberi, negli occhi di questa donna che ritrovano i miei come dopo una lunga assenza” (p. 38; notevole ancora il passo sul tempo a p. 72, ad esempio, nel cap. II, 3).

Sino a questo punto si respira un’attrazione invincibile, e una misteriosa e ritrovata appartenenza. Ma come nella tradizione biblica, il male s’incarna sotto forma di bestia; non è una bestia tentatrice, è una bestia assassinata dalle armi del narratore. Una pallottola rimbalza su una pietra, e ferisce la sua misteriosa e splendida compagna. Distesa, rifiuta l’idea che sia accaduto per sua volontà: convinta, forse, di poter essere guarita. L’unica pietà che lui le mostra è spararle per farla smettere di soffrire; nessuno, nelle capanne forse non molto distanti, avrebbe saputo curare quella ferita. E adesso immaginando che Mariam altro non sia che l’innocenza perduta di quella terra, e la sua sofferenza ingiusta e la sua condanna a morte, rileggo questo passo: “Ora non dovevo perdere la calma: in fondo, non l’avevo uccisa, le avevo impedito di soffrire più a lungo. ‘Su, è la prima volta che vedi un cadavere?’, dissi, e la mia voce mi sorprese” (p. 50). È il soldato che parla: è il colonialista. Incosciente della barbarie dell’omicidio, la normalizza.

Quel popolo primitivo sta morendo, come Mariam. Morte ha incontrato l’ufficiale nella strada sin qui percorsa; soldati etiopi non ancora sepolti, muli morti. È uno scenario non in decadenza, ma in decomposizione. L’ufficiale seppellisce la donna. Qualche pietra come tomba. Nessuno dovrà accorgersi dell’accaduto. Niente. Ma mentre, avanti nel tempo, curato il dente e in attesa della licenza, soffre di disturbi psicosomatici, prima insonnia, quindi sonnolenza, infine emicranie e macchie grigie e rossastre sulla sua pelle, niente in lui è più intatto. È forse meravigliato d’esser vivo, come in principio: con la coscienza d’una morte ingiusta e impunita. Ma non attende soccorso da nessuno, vagheggia l’Italia e una donna che lo aspetta, sogna la licenza. Confusione incresciosa, e infine sgomenta paura che lei fosse lebbrosa – quel velo con cui aveva attutito il colpo di pistola non era quello delle appestate? – e che le macchie sulla sua mano significhino morte. Disperazione e speranza alternate, meditazione conclusa da un dubbio: suicidio o diserzione? (p. 140).

Simbolicamente: come poteva l’esercito occupante sopportare di vivere il senso di colpa per il dolore e la morte di quel popolo africano? Il contagio è il contatto: l’incontro, la conoscenza, il fraintendimento, l’ostilità irragionevole e a volte involontaria, la dissoluzione e il mascheramento della fine. Snaturarsi, fuggendo, o morire in quella terra come quel popolo? Quella macchia è la trasmissione del dolore e della morte. E se qualcuno – un medico – se ne avvede, l’ufficiale non può che tentare invano di liberarsene: tentato omicidio e fuga e coscienza ancora più fiaccata dagli errori.

Di qui in avanti, “Tempo di uccidere” è una meditazione sulla paura del male contratto, che si rivela – per mano di uno degli ultimi abitanti del villaggio di Mariam, che conosceva la lingua dell’occupante ed era altrettanto cristiano – essere niente altro che simbolico, e quindi almeno fisicamente curabile: la diserzione si trasforma intanto in licenza, e nessun processo e nessuna condanna attenderanno l’incosciente ufficiale. A dispetto della sua slealtà, un anziano e un bambino terranno viva la memoria dell’innocente caduta, in uno scenario desolante, desertificato dalla guerra e dalla miseria. Impatto impressionante nella coscienza del lettore, perché unica, tragica favola militare così allegorica (o metafisica) in Letteratura Italiana del Novecento sembra essere “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati; che è tuttavia ben distante dal voler essere satira d’un momento storico vissuto da una generazione, è universale e non particulare. “Tempo di uccidere” è invece una simbolica lezione di storia vissuta (e rimossa, come ben sappiamo, dalle generazioni successive) e di umanità letteraria; al contempo, è una nitida critica politica. Servirà – e tornerà a essere interiorizzato dai cittadini e dai letterati – quando questo Stato avrà l’intelligenza e l’umiltà di discutere e criticare quel periodo così estraneo alla nostra odierna sensibilità; perché, a ben guardare, l’Italia s’è fondata (e affondata) anche sull’esperienza colonialista, nel Novecento, cullandosi nel sogno d’un nuovo impero. Fallendo, ma vivendolo e assumendosi chiare responsabilità: non adeguatamente indagate, oggi, nel bene e nel male. Siamo ignoranti, non incoscienti come l’ufficiale di Flaiano, e abbiamo bisogno di essere informati e di capire.

Il registro narrativo del romanzo è equilibrato, a dispetto di qualche accesso febbrile; almeno discrete le descrizioni della natura e degli scenari, più efficaci i dialoghi e i momenti di introspezione. Il lettore, incauto, presta fede alle suggestioni e alle convinzioni del narratore, licenziando i dubbi sulla natura del suo male, e sul senso della sua condizione: il rischio è di accompagnarlo con gli occhi chiusi sino alla rivelazione della verità, restando altrettanto sbalorditi, sballottati e stupiti. La conoscenza sembra incantare. È magica.

Giova ricordare, in clausola e a testimonianza della feroce e depressiva decadenza contemporanea, probabilmente “Come Dio comanda”, che questo libro conquistò la prima edizione del Premio Strega. Era, culturalmente, un periodo piuttosto diverso da questo; veniva premiata e riconosciuta più facilmente, l’arte letteraria. Non era un cadavere, era spirito e senso.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Ennio Flaiano (Pescara, 1910 – Roma, 1972), giornalista, sceneggiatore, critico teatrale e cinematografico, romanziere italiano.

Ennio Flaiano, “Tempo di uccidere”, Longanesi, Milano 1966.

Oggi: BUR, Milano 2000. Prima edizione: “Tempo di uccidere”, 1947.

Adattamento cinematografico: “Tempo di uccidere”, di Giuliano Montaldo, 1991, con Nicolas Cage.

Approfondimento in rete: Wiki

Gianfranco Franchi, settembre 2007

Prima pubblicazione: Lankelot.

L’unico romanzo di Ennio Flaiano.