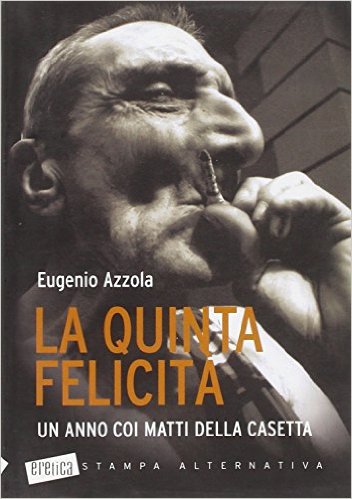

La quinta felicità. Un anno coi matti della casetta

La quinta felicità. Un anno coi matti della casetta

Stampa Alternativa

2008

9788862220620

Basaglia e i suoi seguaci hanno cambiato definitivamente le condizioni di vita dei matti, ma non hanno sconfitto la pazzia col solo negarne l'esistenza. Al limite, hanno contribuito ad addormentarla, periodicamente, con gli psicofarmaci. La legge grida che di pazzia non si può parlare, perché la pazzia di un individuo è questione è sociale e culturale; e allora, ecco che irregolarmente spuntano fuori documenti letterari che raccontano l'oscuro mondo dei matti dopo questa riforma parzialmente nemica dell'intelligenza, criticata, sul momento, soltanto da poche menti limpide e solari come quella di Tobino.

Qualche anno fa, l'esordio di Claudio Morici, “Matti slegati”, aveva illuminato diverse zone d'ombra: accompagnando l'artista romano al termine della sua esperienza da psicologo. Adesso, scopriamo l'esordio di Eugenio Azzola, cittadino che scopre cosa abbia significato la Basaglia e come stiano i pazienti del fu manicomio di Trieste. Non è un dottore, è un giovane obiettore di coscienza; non si direbbe un autore di formazione letteraria, ma potrei sbagliare. Il risultato è un romanzo – una sorta di memoir – dal sapore documentaristico, niente affatto propagandistico; non tobiniano, né basagliano. Umano. Azzola si ritrova tra l'umanità che soffre e si limita a soffrire assieme a ogni paziente, sostenendolo e cercando di decifrare il suo dolore, osservando con incredulità e tenerezza ogni cosa. L'esperienza termina in coincidenza con la conclusione del suo servizio civile – con tanto di insulti dalla madre borghese di un paziente – lasciando un segno incancellabile nella psiche dell'autore.

**

La quinta felicità è quella degli psicofarmaci. Che hanno addomesticato la pazzia, addormentandola a comando, disumanizzando il malato. Dopo dieci giorni nella casetta Eugenio sente che sia passata un'eternità. È un obiettore che s'è ritrovato in quel che rimane del manicomio senza nemmeno accorgersene, e senza potersi opporre. “Un tempo – scrive – era un luogo di ricovero. Oggi non saprei dire, è un luogo dove c'è qualcosa. È meno intricato di un bosco ma più selvaggio di un parco. Più aperto di un ospedale ma meno libero di casa propria. Meno confinato di un'isola ma più isolato di un villaggio. Sembra davvero di trovarsi in un posto molto lontano, anche se siamo in mezzo alla città” (p. 36).

C'è Laszlo da Zara, austero, a volte catatonico di fronte alla Tv. Se la fa sotto in doccia, quando riesce a liberarsi. È intollerante e razzista; si dà arie da signore, ma un tempo era operaio tornitore. Viene da una terra perduta – sciagurata sorte dei dalmati, dei fiumani e degli istriani – e quella si direbbe essere la sua ossessione. Se lo pettini, e domandi dove vuole la riga, risponde: “A Zara”. Quando è contento, parla di Zara, Dalmazia. Indovinare le ragioni della sua pazzia non è difficile. Basta domandare agli operatori triestini qualche storia delle condizioni mentali degli esuli, o dei loro figli: se non ricordo male, le istriane erano prime nella triste classifica dei suicidi, nel secondo Novecento.

C'è Gä, ragazzo dai capelli grigi, braccia penzolanti, che esce di stanza sporco di sangue e di merda. Ama le bevande scure e il pane. Ruba biscotti e dorme appena può, limitando al minimo le interazioni. C'è Esa, che va in crisi pestando chi gli passa di fronte, cantando una sua versione di “Tutti Frutti” di Little Richard; si sente vivo mentre alza le mani, o mentre si ritrova picchiato. Anni prima era capace di rovesciare televisori per terra – adesso, soltanto telecomandi. Ama il nascondino. Ogni tanto, i genitori passano a trovarlo. Ogni tanto prende e dà baci alle persone che gli stanno simpatiche. La famiglia è stata soffocante, ma non si direbbe sia l'unica causa del suo male.

C'è Andò, senza denti e senza più dentiera, che riesce a dare una mano agli operatori, ogni tanto: rifà i letti, accompagna i malati al gabinetto, pulisce per terra. A volte ha bisogno di toccare le persone. Ha spesso mal di pancia, la mamma è preoccupata. Le analisi non danno risposte. C'è tutta una variopinta umanità, tra operatori ed ex internati, che sopravvive a sé stessa, maledicendo la vita e consolandosi con qualche esperienza minima – un cinema, una passeggiata, un viaggetto. La galleria gericaultiana di volti dei matti è, come sempre, impressionante.

Come ci si sente a star dietro ai pazienti? Azzola è molto chiaro: “Certi giorni potrei stordimi da quanto mi sento utile. Taglio barbe e capelli, lavo dentiere, rifaccio letti, guido il pulmino nel traffico delle undici. C'è ancora da fare il pranzo e nessuno potrà prepararlo se io non arrivo con i viveri, e porto dentro i cartoni stracolmi di spesa, cucino, servo tutti a tavola. Se in quei momenti non ci fossi io, si fermerebbe tutto, proprio così. Un'espressione diffusa in quest'ambiente è 'svuotare il mare con un cucchiaio'. Sento che quando me ne andrò non resterà nulla di questo mio essere stato indispensabile. Prima di me tutto procedeva allo stesso modo, e dopo di me qualcun altro verrà. Non sono insostituibile. Mi pesa ammetterlo” (p. 60).

Azzola dimentica di raccontare una questione importante – ossia, il comportamento delle famiglie. Annota qualche visita, qualche comportamento sgradito e sgradevole, ma nel complesso non sembra dar peso al trauma e alla sofferenza dei parenti, prime vere vittime della Basaglia. D'altra parte, pare essere entrato nel mondo della malattia mentale senza adeguata preparazione; allude a qualche vaghissimo discorso ascoltato in famiglia, censurato da un pudore incomprensibile. Forse, sarebbe bastato un mese di buone letture – da Tobino all'esordio di Morici, da Brewer a Kesey, e poi indietro, diciamo Lombroso e Morgenthaler – per delineare un quadro del falso mito dell'inesistenza della pazzia, e delle ragioni diverse – umanitarie e ideologiche – della riforma basagliana. Però, se si fosse presentato preparato, a quest'esperienza, non sarebbe stato così deliziosamente naif e popolare, ingenuo e gentile. Sarebbe stato attento a tutto, pronto a comparare intelligenze diverse e pensieri differenti prima di ogni osservazione e interazione con l'ambiente. Per questa ragione, trovo magnificamente opportuno che nessuno abbia barato, né l'autore né l'editore, nel confezionare l'opera. Sono i fogli di carta di un diario di un giovanotto, scritto qualche anno fa (c'è ancora la lira), che meritavano di essere dati alle stampe – con tutto il poderoso carico di innocenza, di rimossa o secondaria triestinitas, di assoluta impreparazione ai neo-manicomi.

Scrive Peppe Dell'Acqua, nell'introduzione: “A settembre del 1980 l'ospedale psichiatrico di Trieste chiude. Il grande parco comincia a inselvatichirsi. Dei 1200 internati pochi restano ad abitare i reparti ancora in uso. Negli anni a venire saranno sempre meno. Quasi vent'anni dopo, quando Eugenio Azzola, pacifista e obiettore, entra per la prima volta, il parco è abbandonato (…). Tutti quelli che sono restati hanno vissuto gli anni d'oro del manicomio. Non abitano più i reparti ma gli appartamenti che furono dei direttori, dei primari, degli infermieri” (p. 3)

...e forse s'avvicina il tempo di restituire quegli appartamenti ai dottori e agli infermieri, ripristinando i giusti equilibri, tornando a nominare senza paura la parola “pazzia”. Trattando con umanità e fermezza gli internati, rifiutando ogni violenza non sia difensiva, studiando il mistero dell'anima e della mente umana per quel che è – non certo una questione politica, né psicofarmaceutica.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Eugenio Azzola, pacifista e obiettore di coscienza, scrittore italiano. Questa è la sua opera prima.

Eugenio Azzola, “La quinta felicità”, Stampa Alternativa, Viterbo 2009. Prefazione di Peppe Dell'Acqua.

Gianfranco Franchi, marzo 2009.

Prima pubblicazione: Lankelot.