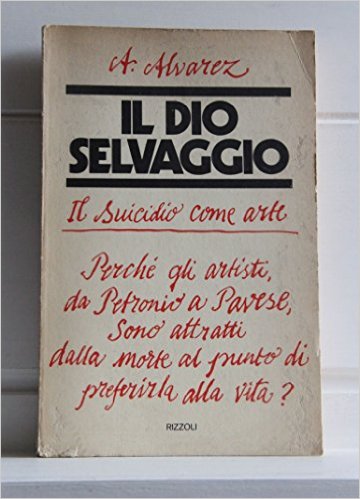

Il Dio selvaggio

Il Dio selvaggio

Rizzoli

1975

9788862884075

Il letterato inglese Al Alvarez, classe 1929, sostiene che nessuna teoria potrà mai “chiarire da sola un atto ambiguo e dalle motivazioni così complesse come il suicidio”: e che anzi ogni spiegazione è condannata a essere parziale e provvisoria. Alvarez ha ritenuto, allora, che la sua ricerca si fondasse sulle relazioni tra suicidio e letteratura, per valutare come e in qual modo il suicidio “accenda la fantasia” degli “individui creativi”. Considerando l’artista come creatura tendenzialmente “più cosciente delle proprie motivazioni” rispetto ad altri, Alvarez sente di poter individuare, nelle opere letterarie, intuizioni e osservazioni sfuggite a sociologi e psichiatri. L’obbiettivo non è individuare la ricerca della ragione in virtù della quale, nel mondo, si suicidano circa mille persone al giorno (fonte: Oms, 1971): ma combattere il pregiudizio religioso monoteista, che vede nel suicidio l’atto immondo per antonomasia, e “la tendenza scientifica attuale”, che riduce la disperazione alle “statistiche più crude”. In altre parole: Alvarez intende, se non rovesciare, almeno smitizzare il monumentale lavoro di Durkheim e dei suoi successori – restituendo il suicidio al mistero dello spirito d’ogni individuo (pur registrando qualche interessante analogia “di classe”). Ne deriva questo “Il Dio selvaggio”, saggio romanzato sul suicidio e la letteratura, intriso da una vocazione al biografismo e all’autobiografismo che sembrerebbe precludere o comunque limitare qualunque pretesa di scientificità del testo. Alvarez si definisce “suicida mancato”: vicissitudini esistenziali varie sembrano aver esercitato un’influenza determinante sul suo pensiero fisso. La conoscenza diretta di Sylvia Plath, la testimonianza dal vivo della sua fase di favolosa creatività pre-suicidale e l’incapacità di comprendere a fondo le ragioni del suo gesto parrebbero aver costituito l’innesco di questo tipo di ricerca. Che s’apre, appunto, con un capitolo dedicato alle vicende biografiche della Plath; e si conclude con una dissertazione autobiografica, dal sapore della confessione.

Il libro, originariamente apparso in Inghilterra nel 1971 e in Italia nel 1975, nella traduzione di Mario Manzari, torna nel 2017 a disposizione del pubblico nostrano grazie a una nuova edizione Odoya; la traduzione e le note sono rimaste intatte, in compenso s'è aggiunto un discreto apparato iconografico, per lo più costituito da fotografie o da ritratti degli artisti approfonditi.

“Il Dio Selvaggio” è suddiviso in una prefazione e in cinque parti. La parte prima narra dell’incontro con Ted Hughes e sua moglie, avvenuto a Londra, nel 1960, e approfondisce la biografia della scrittrice, drammi d’infanzia e tentativi-matrice di suicidio (suicidio “iniziatico” ante “Campana di vetro”) compresi. Alvarez intuisce, nei versi della poetessa, traccia d’una terribile disperazione e di un implacabile spirito distruttivo: originati, forse, dalla morte del padre in tenera età, e da un senso di abbandono e di malinconia mai sublimato da allora – né con l’arte, né con la nascita dei figli. L’arte, anzi, potrebbe aver aggravato la natura di queste considerazioni (Alvarez torna sui passi di Wilde: per l’artista, la natura imita l’arte). La parte seconda, “Notizie preliminari”, è dedicata a un excursus erudito sul suicidio nel corso dei secoli e delle società: lo scrittore inglese dedica una piccola ricerca filologica al vocabolo “suicide”, d’origine latina, correggendo la datazione proposta dall’Oxford English Dictionary come prima attestazione: da 1651, a 1642. In precedenza, si adottavano, curiosamente, termini come “auto-assassinio”, “auto-omicidio” e così via. L’autore solca con disinvoltura millenni di mitologia, di letteratura e di storia: si va dal suicidio di Odino, con relativa influenza sull’approccio alla guerra dei vichinghi, ad un’analisi della suprema tolleranza dei Greci nei confronti dell’estremo gesto: dall’onorevole congedo di Giocasta, al disperato e sbagliato tuffo di Egeo nel mare eponimo; dall'esemplare scelta del legislatore spartano Licurgo al sereno epilogo della vita terrena di Socrate, fino all’illustre approvazione platonica (limitata, tuttavia, a circostanze estreme intollerabili). Non si trascuri, tuttavia, che nell’Atene d'antan il suicida era comunque tumulato fuori città: e la mano rea, mozzata, veniva sepolta in disparte. Sempre duri i tempi per chi muore.

Previa descrizione del verbo stoico, e del costume Romano del suicidio come convalida e testimonianza d’uno stile di vita, l’autore c’accompagna fino ai momenti bui del suicidio nella storia dell’umanità: fin dalle prime perplessità manifestate nel Digesto giustinianeo, dove il suicidio veniva giudicato “non punibile” se causato da insofferenza o malattia o pazzia o timore del disonore, divenendo “punibile” qualora fosse “senza causa”, perché “chiunque non risparmia se stesso ben difficilmente risparmierebbe un altro”. Sempre nel Digesto, il suicidio d’un soldato era giudicato diserzione, e quello d’uno schiavo era protetto da particolari assicurazioni. Ai parenti l’onore di difendere il morto, e l’onere di perdere diritti e denari in caso di sconfitta.

Il Concilio di Praga (562) e quello di Toledo (693) aggravarono le cose: nel primo, venne negato a tutti i suicidi il rito funebre; nel secondo, s’ordinò la scomunica per quanti avessero anche solo tentato l’impresa. San Bruno, nell’XI secolo, non aveva dubbi: il suicida era “martire di Satana”. Ancora nel 1600, in Inghilterra, il suicida era associato ai criminali colpevoli dei peggiori reati: fino al 1800, i cadaveri dei suicidi erano martirizzati, e, fino al 1850, destinati alle scuole di anatomia. Joad poté allora affermare che in Inghilterra non si deve commettere suicidio pena la taccia di criminale se si fallisce e di pazzo se si ha fortuna. Fino al 1960, il mancato suicida poteva essere imprigionato. Atteggiamenti analoghi erano diffusi in Francia: nel 1670, il Re Sole “incorporò nel codice legale ufficiale tutte le pratiche più brutali concernenti le offese al cadavere del suicida, aggiungendo che il suo nome doveva essere esecrato ad perpetuam rei memoriam (e i beni tornare alla corona, che non guasta mai). Queste leggi durarono cent'anni.

La parte terza è dedicata ad “Errori, teorie e sentimenti del suicidio”. La concezione di “suicidio altruistico”, coniata da Durkheim per motivare determinati episodi (sacrifici per il proprio popolo, per una causa) viene corretta in “suicidio narcisistico”, rispettando una convinzione di Gregori Zilboorg: “Tramite l’atto primitivo del suicidio, l’uomo attingeva un’immortalità fantasticata, vale a dire la realizzazione ininterrotta dell’ideale edonistico per mezzo della semplice fantasia e non tramite la vita concreta”.

Alvarez si spinge a definire questo suicidio, destinato al “banchetto con gli dei”, una sorta di paradossale “atto frivolo”. In questa sezione del volume, l’autore si dedica a confutare gli antichi pregiudizi legati al suicidio: e cioè che derivi da una delusione amorosa giovanile, dal clima avverso, o che sia un fenomeno, per così dire, “nazionale”: interessante, a questo proposito, notare come la fama di patria dei suicidi sia, sempre erroneamente, una nazione diversa per secolo: nel XIX l’Inghilterra, nel XX la Svezia – che pure non ha affatto il primato mondiale (al tempo della stesura del libro, il record spettava ad Ungheria e Finlandia; a livello locale, alla città di Berlino Ovest).

Inevitabilmente – e con qualche confusione – l’autore si dedica a una panoramica sugli studi, le teorie e le intuizioni di Freud: considerando che Alvarez non parrebbe uno specialista della materia, si può serenamente glissare, evitando fraintendimenti e polemiche superflue a proposito di virgolettate “tendenze alla morte”. Il tono, d’un tratto, diventa quello che dimostreremo campionando un commento dell’autore al suicidio di Pavese: “Un suicida di questo genere nasce così, non lo diventa”.

Sentiamo l’argomentazione: “Le motivazioni gli vengono fornite – da qualsiasi rapporto di senso di colpa, perdita o disperazione – quando è troppo giovane per affrontarle e comprenderle. Tutto ciò che gli è dato fare è di accettarle ingenuamente e cercare di difendersi come meglio può. Quando giunge il momento in cui le riconosce con maggiore obiettività esse sono diventate parte della sua sensibilità, del suo modo di vedere e di vivere. A differenza dell’autolesionista psicotico, il cui suicidio è una sorta di svolta improvvisa e fatale, tutta la sua vita è una graduale curva discendente, più ripida verso la fine, che egli percorre consapevolmente, incapace e restio ad arrestarsi. Nessun successo potrà mutarlo”.

Un frammento come questo è un triste presagio dell’involuzione del libro, nelle ultime due parti, la quarta e la quinta, che dovevano costituire il nucleo forte del libro: suicidio e letteratura. Purtroppo, l’impressione d’un sentiero di interpretazione della storia della letteratura eccessivamente forzato, casuale e invariabilmente destinato a ricondurre alla biografia dell’autore non manca di rallentare la lettura, determinando una singhiozzante e imprecisa percezione estetica. Alvarez ritiene di poter illustrare le sue teorie passando, senza soluzione di continuità, da Dante a Donne, dalla malinconia alla nevrosi, da Chatterton al Werther di Goethe, dal Dada a Majakovskij a Pavese.

D’un tratto va a chiamare in causa la “sperimentazione” come causa probabile del disordine esistenziale e del disorientamento degli artisti (dunque come concausa del suicidio): stabilendo dunque un nesso tra certa sperimentazione artistica e l'identità autoriale, soprattutto nel Novecento. Di fronte a un’enormità del genere, si preferirebbe considerare il libro una fiction traballante, e non un esempio di “non-fiction romanzata”. Le rimanenti tesi non distano da questo registro. Che è “fascinoso”, ma non del tutto condivisibile. È indubbiamente vero che il Novecento sia stato un secolo grondante del sangue d’un numero senza precedenti di artisti suicidi: abiurare Durkheim per rifugiarsi nella poesia e nel mistero, però, non è intellettualmente onesto. Almeno: non in un saggio.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Al Alvarez (Londra, 1929), critico letterario, saggista, romanziere e poeta inglese.

Al Alvarez, “Il Dio selvaggio”, Rizzoli, Milano, 1975. Traduzione di Mario Manzari.

Prima edizione: “The Savage God – a study of suicide”, 1971

Gianfranco Franchi, giugno 2004.

Prima pubblicazione: Lankelot. Articolo rivisto nel novembre 2017 per Mangialibri.

Per approfondire: ALVAREZ in Wikipedia.

Il libro, originariamente apparso in Inghilterra nel 1971 e in Italia nel 1975, nella traduzione di Mario Manzari, è tornato a disposizione del pubblico italiano nel 2017, grazie a una nuova edizione Odoya…