Da Quarto a Mille

Da Quarto a Mille

Feltrinelli

1960

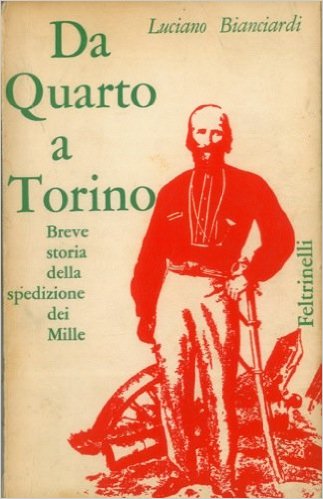

Romanzo storico appassionante, fresco, fazioso e partigiano, “Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione dei Mille”, originariamente edito da Feltrinelli nel 1960, rimane, a distanza di mezzo secolo, un'appassionante galoppata fianco a fianco dei cavalieri e dei soldati che fecero l'impresa, giocata mostrando tutte le bassezze e gli stratagemmi di Cavour e tutta la semplicità e l'onestà “rettilinea”, così scrive Bianciardi, di Garibaldi – che altro non voleva che non fosse Italia: Italia e Vittorio Emanuele. Il condottiero, uomo dai gusti spartani, sobrio e misurato a tavola, unici vizi i sigari e il caffé, viene raccontato sin dai giorni del suo sfortunato matrimonio – poi invalidato – con un'aristocratica furbetta, e dai giorni del suo dolore per la cessione della sua madrepatria, Nizza, alla Francia. È il 1859 e la spedizione in Sicilia viene vagheggiata dai combattenti e avversata da Cavour; la memoria delle sfortunate imprese dei fratelli Bandiera e di Pisacane (1844, Calabria; 1857, Sapri) brucia ancora e sembra, in principio, rallentare l'eroe dei due mondi e i suoi Cacciatori delle Alpi, futuri “Mille”.

Bianciardi ci accompagna in un viaggio avventuroso ed entusiasmante, quali che siano le nostre visioni politiche e la nostra sensibilità storica, mostrando di aver mantenuto intatto l'animo del bambino e del ragazzino che fantasticava leggendo i racconti di queste imprese, regalati dal papà. Assembla aneddotica spicciola e popolana a pettegolezzo storico-politico a una trama altrimenti prevedibile, e studiata a memoria nei giorni di scuola. Ha chiaro in mente che uno è il nemico: Cavour. E Cavour va fatto a pezzi. Per bene. Sentite qua.

“L'orizzonte politico e psicologico di Cavour non arrivava oltre Firenze; il conte non aveva mai visto Roma con i suoi occhi; Napoli era per lui una città straniera e piuttosto misteriosa; la Sicilia confinava, e non soltanto geograficamente, con l'Africa” (p. 285). Post annessione della Lombardia, della Toscana e dei ducati padani, Cavour pensava a consolidare il regno e a uniformarne l'economia, dandole un'anima concreta, robusta e durevole: piemontese. Una volta conquistata la Sicilia, “Garibaldi temeva che il diabolico conte potesse usarla come moneta da scambiare col re di Napoli, contro l'alleanza in una futura guerra all'Austria, meta ultima la conquista del Veneto” (p. 295). Ancora: tra i vari torti di Cavour, c'è quello di non aver mai voluto credere “nella sincerità di Garibaldi e nella sua scrupolosa fedeltà alla divisa che aveva scelto per sé e per i Mille: Italia e Vittorio Emanuele. Gli intrighi della politica e le finzioni della diplomazia erano in Cavour un abito mentale, ed egli non poteva credere che Garibaldi fosse uomo rettilineo, convinto davvero di quel che andava ripetendo: liberiamo l'Italia tutta (…) Cavour si ostinava a sospettarlo di mire dittatoriali e repubblicane” (p. 367).

Non finisce mica qui. Garibaldi sente crescere il fastidio nei confronti dei “gesti sleali” di Cavour quando s'accorge, a Napoli, che il conte corrompeva i giornali per soffiare sul fuoco dell'annessione immediata (p. 419), servendosi dei suoi soldati per minacciarlo; infine, Cavour, parlando con Pantaleoni della parte più debole e corrotta d'Italia (il meridione), meditava di imporle l'unità con la forza morale e – se non fosse bastato – con quella fisica. Giova ricordare, con Bianciardi, che il Pantaleoni era più diretto: “Con la nostra superiore intelligenza e il nostro carattere, possiamo sperare di governarle e di domarle” (p. 453): domarle, quelle persone, come bestie.

Insomma: si partiva proprio per il verso giusto. I risultati ben li conosciamo, a partire dall'emigrazione e dal brigantaggio (ben diverso dal fenomeno del banditismo).

**

Il clima tra i soldati, poco prima dello sbarco a Marsala – sbarco fortunoso, in presenza di navi inglesi – era allegro. Si rideva a denti stretti nonostante i pessimi armamenti (Cavour aveva sequestrato i fucili Enfield), si accettava con entusiasmo la ferma autorità garibaldina (“Qui sul mio bordo non deve udirsi altra voce che la mia; e il primo che ardisse disobbedirmi, si prepari a essere buttato in mare”, p. 317), e quando fischiò la prima granata qualcuno gridò: “Viva l'Italia!” (p. 323).

Poco importa scoprire che forse, nascosto dietro il famoso “Qui o si fa l'Italia o si muore” ci fosse un “Ritirarsi? Ma dove?” (p. 338): l'aspetto brancaleonesco della spedizione è sinceramente appassionante, credibile e coinvolgente. Così tutte le questioni interne agli ufficiali, le rivalità, le risse sfiorate o consumate, i colpi di fortuna e le fragilità comunicative. Si avanza, il pane infilato nella baionette (p. 326), ridendo di Francesco II, 23 anni e un'educazione gesuita (…), e del suo stravagante esercito (molti mercenari; siciliani esentati dal servizio; borghesi del Regno idem). L'abito non è sempre e solo quello dell'iconografia classica, la camicia rossa: qualcuno ha la divisa da Cacciatore delle Alpi, altri marciano con la divisa dell'esercito regio, nonostante siano disertori, altri vanno in borghese – e senza fatica puoi riconoscere da che regione vengano, per come sono vestiti (p. 305). Certi milanesi stanno in tuba e scarpini. Le solite fighette. Tutti avevano i baffi, molti la barba lunga. La compagnia, scrive Bianciardi, era colorita e “molto poco militaresca, nell'aspetto”. In buona parte bergamaschi, liguri, bresciani e pavesi, siciliani e calabresi, erano quasi tutti coltissimi: tra loro, avvocati, medici, commercianti, ingegneri, farmacisti, artisti, artigiani. Pochi contadini, pochissimi operai. Ne deriverà un'intera classe politica – inclusi due presidenti del Consiglio. Molti sarebbero caduti, perché vivessimo da compatrioti, non soltanto nella Letteratura.

**

E' un bel romanzo storico, sicuramente degno di accompagnare gli studenti delle scuole medie nello studio di quanto avvenne centocinquant'anni fa, e di cosa comportò davvero. È polemico ma non caustico – corrosivo soltanto nei confronti di Cavour – e ha aspetti fumettistici, disillusi, scanzonati: ma si sente viva la commozione e la partecipazione, al di là di qualche (riuscita) battuta, e forse – è una mia suggestione – si trovano tracce di un po' più d'un pizzico d'orgoglio per la propria italianità. A dispetto delle sciagurate e controverse sorti del Regno, poi Stato, miracolosamente in piedi da un secolo e mezzo dopo oltre 1400 anni di divisione, di occupazione multipla e di vassallaggio, post caduta del Romano Impero, Bianciardi aveva il mito della fondazione di questa nazione. Un anarchico orgoglioso degli eroi risorgimentali mi mancava. Ne vado fiero.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Luciano Bianciardi (Grosseto, 1922 – Milano, 1971), giornalista e scrittore italiano. Si laureò in Filosofia presso l’Università di Pisa, discutendo con Guido Calogero una tesi su John Dewey. Esordì pubblicando il libro-inchiesta “I minatori della Maremma” (in collaborazione con Carlo Cassola) nel 1956.

Luciano Bianciardi, “Da Quarto a Torino”, in “L'antimeridiano. Opere complete. Volume primo”, ISBN, Milano 2005.

Prima edizione: Feltrinelli, 1960.

Approfondimento in rete: Wiki it

Gianfranco Franchi, giugno 2009.

Prima pubblicazione: Lankelot.

Appassionante romanzo risorgimentale bianciardiano…