Acciaiomare

Acciaiomare

Marsilio

2013

9788831715867

Da qualche parte, in un abbastanza recente, caotico romanzo del tarantino-ferrarese Girolamo De Michele, “Scirocco” [Einaudi, 2005], si legge: “Credevo fosse una città di mare. No, volevo dire: non credevo ci fosse tutto questo metallo industriale. Sembra 'Blade Runner', con quelle torri che sputano fuoco” E poco oltre un altro personaggio considera: “Anch'io non ricordavo quanto fosse estesa l'area industriale. Grande quanto quella degli uomini, questa città delle macchine e delle tute blu. Con le colonnine degli altoforni che fiammeggiano verso il cielo alla luce dell'alba che illividisce il paesaggio”. Per una stranissima coincidenza, ho finito “Scirocco” un'ora prima di cominciare “Acciaiomare”. E così ho cominciato a mettere a fuoco questa città mutante, sconvolta dall'industrializzazione selvaggia, non più borgo di pescatori, non più bosco di ulivi, e niente affatto città: antico borghetto di pescatori, greco di fondazione, affiancato da un impianto siderurgico abnorme; il più inquinante d'Europa, mi riferiva qualcuno. Ho cominciato a guardare questa città mutante dimenticando le inchieste, le denunce, i paracaduti montiani, le tante fughe di povera gente, o di gente ferita: la dignità degli emigranti. E sono rimasto muto. Muto a meditare sulla sconsiderata bruttezza e cattiveria del Novecento.

Poi ho ricordato un altro frammento. Stavolta di Cosimo Argentina, altro scrittore tarantino, autore di “Vicolo dell'acciaio” [Fandango, 2010]: «Quando mio padre parla di se stesso dice sempre che il suo destino è segnato. Qui nel palazzo tutti muoiono di cancro ai polmoni. Il record della pista è nostro. Abbiamo in corpo, a famiglia, più benzene, polveri cancerogene, diossina, policarburi aromatici e gas saturi di non so nemmeno io che cosa...». E meditando questo passo ho pensato che davvero Taranto sembra una città mutante, e in un certo senso una città di mutanti. L'industria selvaggia è un mostro: come chi agogna il potere, come chi s'ostina a ragionare in termini di potenza. La ricchezza non è una necessità: è una maledizione. Il benessere del Novecento è cartapesta: intinta nella stricnina. Inquinare l'ambiente è irresponsabile, e offende i nostri figli: e negarlo è qualunquista, tollerarlo incivile. Meglio terra e povertà che industria e bancomat. Meglio tornare alla terra che chiudersi in fabbrica. E meditando questi passi tarantini, i De Michele e gli Argentina, e ragionando sulle fragilità delle nostre fradicie economie, e sulla possibilità di plasmare un nuovo paradigma di decrescita e di antropometria, sono rimasto muto.

E poi ho guardato mia figlia, e ho pensato con speranza a una generazione destinata a bonificare l'Italia rancida, avvelenata e marcia lasciata in eredità da cent'anni di macello, di cemento selvaggio, di indegne logiche del profitto. Bonificare sarà difficile, sarà frustrante, sarà complicato. Ma tanto necessario. A partire dal giardino del mondo, e cioè dal Mediterraneo. Come possa una persona intelligente e sensibile difendere la cultura di un'industria come l'Ilva non lo sapevo fino a quando non ho letto questo strano, irregolare poemetto, epicheggiante e nero. E al di là di ogni valutazione estetica possibile, per me è stata un'esperienza politicamente antagonista, culturalmente allucinante, ma umanamente tenerissima. Perché infine ho pensato che tutto questo canto per l'industria che muore è un canto per la memoria del padre: perché il padre dell'artista di quell'industria è stato prima operaio e poi dirigente, e perché forse i veleni di quell'industria lo hanno ammazzato. Perché quando il padre è morto l'artista era un ragazzo. Perché niente ti restituisce tuo padre. Perché tuo padre è sempre qualcosa di unico, di speciale, di straordinario. Magari quel ragazzo cresce detestando l'industria che ha ammazzato suo padre, e tanta altra gente, ma comprende: meglio, accetta quel sacrificio pensando che quell'industria era orgoglio della nazione, lavoro per il popolo, speranza di progresso. Garanzia di autonomia maggiore. E poi, diventato uomo, diventato padre, intelligenza tra le poche intelligenze della capitale, capitale di un paese sfasciato, mesmerizzato dalle strategie di Washington, cosa legge, dappertutto, e cosa sente? Che quell'industria in realtà fa tanto, troppo male. Che tanta, troppa gente muore. Che non c'è denaro e non c'è ritorno che possa giustificare tanta morte, e tanta sofferenza. Che forse, finalmente, si chiude. Io non so cosa sarebbe scattato in me – quanta complessità e quanta contraddittorietà poteva scatenare in me, una vicenda del genere. Nel mio caso so che essere stato bambino piccolo senza un genitore, e poi giovane uomo senza genitori, ha avuto un peso, e ha cambiato significati, portata, senso. Di tante cose. Ma nel caso di Mellone c'è stata – questa è la mia congettura – una combinazione molto adolescente di rabbia, di amore, di orgoglio: un romantico abbraccio tra un assurdo, amaro e prepotente patriottismo e la disperazione, la disperazione di vivere questo presente, questa epoca, questo maledetto, sporco Stato forzista. E allora sono rimasto giorni a digerire l'indigeribile, cioè un poema sull'acciaio. Perché ho pensato che così avrei capito qualcosa del dolore di un ragazzo. E come commiato dal padre io prendo e amo questo libro. E come estrema maledizione all'industria assassina, che possa sprofondare domattina, come la Ferriera di Trieste, come tutto quel che dandoci denaro e lavoro in realtà ci strangola, io lo saluto, e ne prendo congedo. Sto esattamente dall'altra parte del mare, caro Mellone.

**

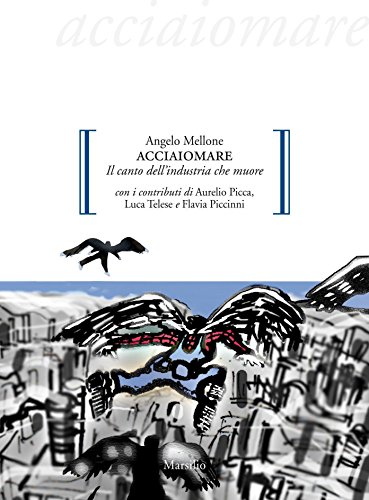

Dedicata a un padre “soldato dell'acciaio”, ai suoi “fratelli dell'acciaio”, a figli e uomini e orfani d'acciaio [“eroi, non vittime”, dice l'autore], “Acciaiomare” è, nelle parole di Mellone, la “seconda puntata, dopo 'Addio al Sud', di una personalissima trilogia delle radici. Il viaggio si concluderà su un treno sferragliante, nel 2014”.

“Acciaiomare” è stato considerato da Filippo Ceccarelli [“Repubblica”] “straordinaria orazione civile”. Luigi Mascheroni, sul “Giornale”, ha cercato di definire questo stravagante camaleonte tarantino: “È un poema, un pamphlet in versi, un monologo poetico, un j'accuse, un'arringa difensiva, un urlo mitomodernista, un pezzo di storia d'Italia e la cronaca antica dell'Italsider: in parte diario, in parte flusso di memoria, in parte «canto dell'industria che muore».” Flavia Piccinni, giovanissima scrittrice mezza tarantina mezza lucchese, nella postfazione ha parlato di un “visionario zibaldone”: più avanti, ha messo a fuoco che è un canto a metà tra l'elegia della civiltà dell'acciaio e la catilinaria: una “narrazione compulsivamente frammentaria”. Il poeta Andrea Di Consoli, presentando il primo pannello del trittico delle radici mellone, “Addio al Sud”, scriveva: “Questo poema sentimentale e civile – sia pure d'un civismo obliquo, tagliente, furioso e, in certi momenti, sprezzante – colpisce primieramente per un fatto: per essere un canto delle radici spezzate, e dunque un canto per qualcosa che da tutto è diventato niente”. E a ben guardare anche in questo caso siamo rimasti qua. Al canto delle radici spezzate, per qualcosa che da tutto è diventato, sta diventando, niente. Un canto pulviscolare.

Aurelio Picca ha scritto, in una delle due prefazioni a questo libro, che Mellone “ha tirato le fila di una poesia franta, molto franta: ha dato a Taranto il suo volto lucente, ha rifondato nella città dell'Arsenale e della marina guerresca il mito inflessibile del Novecento. Con l'acciaio ha storpiato e segato la luce verticale: una luce che traccia i confini di Città Stato, per entrare nella macchina dei muscoli logori e pronti comunque a riforgiare i 'militi del lavoro'”.

Luca Telese, nella seconda prefazione, ha ricordato che l'artista, “bardo e folle”, “alle scuole elementari andava ai Tamburi, il famigerato rione delle polveri rosse, con i figli degli operai di cui suo padre, assunto come operaio e poi diventato dirigente, era capo”. E ribadisce che la personalità autoriale del giornalista e scrittore tarantino, laziale d'adozione, è abnorme: “Angelo è pazzo, narciso, titanico e generoso”. Solo per questo non c'è nessuna ragione di dubitare sulla veracità dell'operazione. Non c'è nessun tornaconto. Sbaglia chi prende ed etichetta questo libro come “espressione della creatività di un intellettuale di destra”. Perché ammesso che davvero si possa parlare di destra, sinistra, centro in una repubblica partitocratica e farlocca come questa – e forse possono farlo solo gli ultimi vietcong marxisti-leninisti, e cioè il tre percento del paese: non io che non sono mai stato marxista – questo libro è invece fedele a un'idea di centralità assoluta del lavoro, e della difesa a oltranza dell'operaismo, che trovo pesantemente sinistra, naturalmente socialista, romanticamente fuori dal tempo. A me estranea.

EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Angelo Mellone (Taranto, 1973), giornalista, saggista, speaker radiofonico e poeta tarantino, laziale di adozione. Laureato in Scienze Politiche, è dirigente Rai.

Angelo Mellone, “Acciaiomare. Il canto dell'industria che muore”, Marsilio, Venezia, 2013. Con i contributi di Aurelio Picca, Luca Telese e Flavia Piccinni. Collana “Gocce”. ISBN: 9788831715867.

Gianfranco Franchi, marzo 2013.

Prima pubblicazione: Lankelot.