Lettere alle tre amiche. Florilegio

Lettere alle tre amiche. Florilegio

Alet

2007

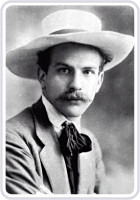

È grazie alla sensibilità e alla disponibilità delle Edizioni Alet - che ringrazio - se posso riproporvi questo omaggio alla memoria di Scipio Slataper. Il testo che segue è stato pubblicato in edizione numerata fuori commercio, in 500 esemplari, per il Natale 2007: corredata da foto d'epoca, l'edizione è una plaquette necessaria per rinnovare il ricordo di un grande artista.

***

La prima edizione integrale di queste Lettere apparve – a cura e con l’introduzione di Giani Stuparich – nel 1931, a Torino, in tre volumi, per i tipi dei Fratelli Buratti; quindi, poco più di venticinque anni dopo, l’opera venne ristampata da Mondadori, nella collana “Lo Specchio”. Era il 1958.

Se la sorte di Slataper (1888-1915) fosse stata differente, questo materiale avrebbe avuto interesse esclusivamente filologico; dopo “Il mio Carso” l’artista triestino stava meditando la scrittura di un’opera nuova, che avrebbe dovuto titolarsi “Le tre amiche”: questi carteggi avrebbero potuto e dovuto, in altre parole, una volta trasfigurati e amalgamati, diventare un nuovo romanzo. Romanzo che possiamo congetturare e immaginare sulla base di una serie di suggestioni immediate: poteva essere la storia di un clan di letterati e artisti, lettura sentimentale e ideale, erotica e fondante d’un tempo nuovo, vagheggiato e preteso da una intera generazione; poteva essere una atipica commistione di registri e di generi, non estranea nemmeno al prosimetro e al diarismo; poteva, infine, essere il solare principio d’una cultura letteraria altra, triestina, mitteleuropea e nordeuropea: con potenzialità politiche imprevedibili, naturalmente liberali e democratiche.

Stuparich, sodale e fraterno amico, esaudì almeno in parte il desiderio del perduto compagno, dandone alle stampe i prodromi; restituendoci, con questo libro, un ritratto dell’essenza d’un poeta che amava disperatamente l’amore, la natura, la sua patria: quella Trieste ancora austriaca e presto italiana, a prezzo del sangue del suo figlio migliore. Figlio consapevole del suo ruolo e della sua missione, come apprezziamo in questo importante frammento: “sono triestino (cioè senza una tradizione letteraria, ma devo fare tutto da me, e sopra un materiale storico e etnico molto più intenso che per lo più). Bisogna che io sappia fondere queste tre cose. Bisogna che io mi equilibri su esse, senza rinunziare a nessuna, perché se no la mia vita sarebbe manchevole e guasta”. E riuscì, illustrando e preconizzando carsica e letteraria simbiosi tra italiani e sloveni, a tratteggiare – fu il primo – l’anima della città. Sostiene Magris, in Microcosmi: “Slataper è l’anima di Trieste, che egli scopre e inventa; sogna per la città una grande aurora dello spirito mentre essa sta avviandosi al tramonto e strappa a questo tramonto luci e bagliori di una vera aurora. Fonda la cultura triestina denunciando che Trieste non ha tradizioni di cultura; l’atto spirituale di nascita è una diagnosi di morte e assenza”.

Questo florilegio nasce per onorare la giovinezza e lo spirito d’un artista trascurato dalle nuove generazioni, spesso del tutto sconosciuto al di fuori di Trieste; e va a ribadire rammarico per il progressivo oblio della sua opera, e del suo sacrificio. È stato un sacrificio eroico: è il caso di spendere un aggettivo come questo per un letterato caduto in guerra per restituire una patria ai suoi concittadini, rinunciando a se stesso, ai suoi talenti, alla sua famiglia e al suo predestinato ruolo di guida degli artisti e del popolo; per lui, come per Carlo Stuparich e per quanti hanno perduto la vita per animare un sogno, nella Grande Guerra, il termine “eroe” ha senso: ha un peso: ha ragione di esistere. Dimenticarsene è ucciderli di nuovo.

In queste sue lettere riconoscerete umanità, stile e letterarietà: le ritroverete intrise di innocenza, di dolore e di coraggio.

Tutte le scintille d’un grande fuoco bruciano e crepitano ancora.

Scriveva il curatore Stuparich, nell’introduzione alla prima edizione dell’opera: “In queste lettere (…) c’è la materia del romanzo, la sostanza d’un periodo di vita intensamente vissuto e organico. E forse, in compenso di quel ‘meglio’ che ci avrebbe dato l’arte, c’è in esse una commozione più immediata e una verità umana più scoperta e più palpitante. Solo che il protagonista è lui, e non le tre amiche”.

Narratore in prima persona delle gioie, dei tormenti e dei contrasti della sua anima, Scipio è un giovane febbrile e infuocato, hamsuniano; sembra echeggiare il Taschenbuch di Weininger, in certi frammenti lividi e cupi; è un precursore d’una scrittura à la Drieu La Rochelle del “Racconto Segreto” e à la Dagerman de “Il nostro bisogno di consolazione”: l’anima di Scipio versa sangue scrivendo, e quel sangue rigenera e rinnova. È prosa lirica: più ancora, è la mistica della triestinità, la mistica della patria, la mistica dell’amore.

Difficile riconoscere precedenti nella narrativa italiana dell’Ottocento e del primissimo Novecento, in questo senso; non a caso un disorientato Cecchi salutava con arroganza, nell’opera prima dell’autore, il grido d’un “Sigfrido dilettante”. Piuttosto io penserei che quanti hanno amato la commistione di prosa e poesia dell’unico libro di Dino Campana, o magari non hanno dimenticato la scrittura in frantumi dell’altro vociano Giovanni Boine, non possano esimersi dal restituire almeno dignità alle poche e preziose pagine narrative di Slataper.

Domandandosi infine: chi ne ha raccolto consapevolmente il testimone, oggi, tra i letterati italiani? Cosa spaventa della lezione di Scipio, e cosa rimane indecifrabile?

Ara e Magris in “Trieste” spiegano in parte le ragioni di questo letterario incanto: “A Trieste si scopre, ai primi del secolo, una cultura internazionale ancora ignota in Italia: Strindberg, Freud, Weininger, Ibsen, Hebbel (…). I giovani scrittori triestini trovano la loro originalità e la loro funzione rifiutando contemporaneamente la tradizione letteraria accademica italiana e quella tedesca; partecipano, a Firenze, al movimento vociano, che vuol rinnovare la cultura nazionale contestandone i modelli ufficiali e canonici, e si rivolgono, a Trieste, ad una nuova, emergente letteratura tedesca e nordica (…). Slataper presenta ai lettori italiani i Diari e la Giuditta di Hebbel e soprattutto Ibsen (…)”. E proprio dal suo amato Ibsen mutuerà l’amore per la ricerca dell’essenza, per l’indagine sulle intenzioni profonde di ogni essere umano, per la ricerca d’un senso assoluto: e a Ibsen dedicherà una fondamentale opera di studio, rimasta pietra miliare nel genere.

Nella selezione delle singole lettere, ho rispettato il criterio che aveva guidato Stuparich, suddividendole in tre gruppi – lettere ad Anna Pulitzer (Gioietta), Elody Oblath-Stuparich e Luisa Carniel (Gigetta) – e mantenendo per ciascuno una sequenzialità cronologica, evidenziando diversi approcci; la magnifica passionalità e l’intensità del totalizzante amore per Gioietta, suicida per amore di lui; l’amicizia tutta letteraria per Elody, confidente del sogno d’una rinascita dialettica e spirituale d’una civiltà; la ricerca d’un riparo, d’un conforto e d’una consolazione nelle lettere rivolte a Gigetta, la futura moglie. Naturalmente, non mancano – nell’ultima sezione – frammenti destinati a illuminare la dedizione all’umanità, alla patria e all’arte letteraria di Slataper. L’ultima lettera pretende una lettura isolata. Il letterato, al fronte, s’arrischia in una missione pericolosa: prima di partire, scrive alla moglie e domanda del bambino che verrà. Infine, il silenzio atroce della morte: stesso silenzio, con illustri eccezioni e singhiozzanti intervalli, delle generazioni successive.

Queste pagine sono fiori dedicati a uno spirito sempre vivo. Quello dell’amore di Scipio per la patria, per Anna e per Luisa, per la letteratura. Per Trieste, per la triestinità.

“Le mie lettere sono assai rotte – tu hai sentito bene. E tu sai perché. Io non ho avuto mai ancora il senso della completezza. La mia vita s’è rotta sempre alla sommità. Non ho mai amato fino all’ultimo, anima e corpo. E di ciò sa il mio stile, e durerà così, migliorandosi, ancora per molto tempo. Fino al ritorno”.

Gianfranco Franchi

Fonti:

Angelo Ara e Claudio Magris, "Trieste. Un’identità di frontiera", Torino, Einaudi, 1982, 1987; pp. 88-89, 92-98, 104.

Claudio Magris, “Microcosmi”, Milano, Garzanti, 1997; pp. 246-247

Scipio Slataper, “Alle tre amiche”, Milano, Mondadori 1958.

A ANNA (GIOIETTA)

Trieste, febbraio 1910

Anna Anna, non ti scrivo niente. Ma avrei voglia di uscire e t’aspetto. E so d’averti detto di non venire. Stanotte ho dormito sul muschio. Potrei ballare. Ma sto fermo perché non mi vadan via le belle cose.

Ho dormito a dieci minuti per volta: a piccoli sogni irrequieti e calmi come i tuoi occhi. Poi vedevo il tuo viso. E t’ho chiamato forte: Anna, Anna. Poi risognavo.

Hai letto bene la mia lettera? Hai capito che non avevo visto che poco? Creatura, io pensavo che ci sarebbero voluti degli anni. Cominciavo a smuover la terra per piantarvi i rosai. Ma senza sapere. Le rose erano già sbocciate in te. Buttamele tante sul capo. Non potrò mai scrivere come era bella stanotte la vita.

Chiudo gli occhi, e non posso più morire, mai più. Sai che venendo iersera pensavo: Perché non dovrebbe esser così?

Hanno aperta in questo momento la porta e ho sentito la tua voce domandare: Xe Scipio in casa? – E tu non vieni.

Trieste, 8 febbraio 1910

(…) Anna Anna sai che tu ami un poeta? Sai che ti dovrà cercare giorno per giorno in tutte le cose? Sai che tu sarai eterna? Pensa, è una cosa terribile: vivrai negli stagni più schifosi contornati da alberi – scheletri senza carne, secchi e scontorti, nel fango del Carso, nella luce del sole. Pensa che tu per il nostro amore trasformerai la terra. Capisci che io dirò nelle tue forme l’Indicibile? (…)

Da Mestre a Bologna, 12 febbraio 1910

(…) Poi mi sono alzato su, e fermo ben piantato in piedi, dritta la schiena, guardavo la strada. Il treno correva molto presto. S’attraversava il fiato d’un mostro. Manate di fumo come polvere picchiavano le lastre, e svolazzavano tizzoncini. Io non ero nel treno, io ero il treno. Ogni mio pensiero infiammava e bruciava un’erba del prato. Ma dovevo andare bruciando.

Poi fresco fresco. C’era in fondo spuma bianca come un’ondata. Eran brani di neve sul margine del campo: macchie di neve come lampi di occhi bianchi. (…)

Trieste, aprile 1910

(ho guardato il calendario e ho visto che siamo ai 7).

Gioietta mia, tornavo a casa e sei bambini giocavano “ciaparse” sotto a un fanale. Uno era infarinato come un piccolo mugnaio e mi si pestò addosso e m’imbiancò la mantella. Avevano il viso sporco, dalle orecchie alla bocca c’era una linea nera, proprio pelle diventata nera che bisognava grattare e raschiare per far sparire. Ma ridevano. E io li avrei baciati.

Ridevano a piena anima. Rinfrescando il mondo. Io allargo il mio sguardo da tutte le parti, come se fossi sul monte più alto, e mi sento tanto giovane e tanto bimbo. Tu non sai, non sai. Sempre ho dovuto guardare dentro di me per aver fede nel mondo. Ora guardo fuori – e son come il primo fiore della nostra primavera. E tutte le cose son buone e belle. E benedico l’aria che m’entra nella bocca, e le dico: Ora tu mi spargi benefica nel mondo perché hai toccato le nostre bocche congiunte.

Dico piccole cose a me stesso, come i brevi sonni che ho fatto dopo la notte: piccole cose e piccoli sogni per non rubarmi neanche una goccia della felicità. Quando parlo dell’universo allora mi derubo. Perché metto tutta la mia gioia in una cosa sola, e non godo più del passo della persona che in quel momento passa sotto la mia finestra, del sussurro che fa il gas ardendo nella retina, dello scricchiolio della penna sulla carta che è un atto così semplice e divino. No, no, piccole cose stasera come se il mondo fosse tanti piccoli mondi come le stelle, della grandezza che hanno nei nostri occhi: e io tuffo il viso in tante piccole eternità luminose, come in un’aria piena di lucciole, e tutte mi sfioran la pelle come quando le tue dita mi passan sul volto, e mi parlano di te, ma tanto caramente che io non posso dire.

Sono umile e voglio bene a tutto. Perché niente m’ha fatto tanto male che io gli possa perdonare per amor tuo, Gioietta? Vorrei essere stato offeso fino alle midolla, e dire anche a quell’offensore: Amo. Non occorre che mi difenda più da niente. Sì, Gioietta: la superbia era necessaria quando sento che una cosa mi può far del male. M’è necessario il disprezzo per “Hebe dich weg von mir, Satan!”. M’è necessaria la fede sempre dritta e tesa contro gli assalti del dubbio. Ma ora non m’occorre più niente, perché ho te. Posso credere e non credere, posso essere superbo e umile, come voglio. La verità non me la devo più conquistare come un avvoltoio che tutta la notte debba arroncigliare gli artigli e prima dell’alba squarciare le altre bestie per scorgere all’alba la sua preda e calarle addosso a piombo, e coprirla dalle sue ali grandi e portarla su nelle rupi inaccessibili per divorarla poco a poco. Se gli uomini han bisogno di questa mia verità, e io gliela dono, e alzo un momento gli occhi e nella prima cosa che vedo trovo subito una più bella. Il conflitto diventa pace: io riposo. Tu riposi sul mio viso e i tuoi capelli e le tue mani mi difendono. Ah, Gioietta, Gioietta mia, solo in me tu puoi riposare e io solo in te.

I sassi rinascono, e le piante son più verdi e tutti i colori son nuovi. Io penso che la vita balza dal sonno come te, quando ti svegli, e sei fresca come la rugiada e tiepida sotto le ascelle tanto quanto basti. Sai: alla mattina la povera donna si alza e va al focolaio e tocca con le mani rugose la cenere e la sente calda, perché sotto c’è una brace coperta da una velatura di cenere perché il fuoco abbia poco respiro e consumi poco poco il legno. E la povera donna con le sue mani pulisce il tizzone della cenere e aspira un poco più forte per soffiar vita al fuoco – ed ecco rossa la fiammata!

Tiepida sotto le ascelle, e hai bracci bianchi segnati di rosso da venature e rametti di sangue che han dovuto vegliare come sentinelle al loro posto, dove il peso del tuo capo dai fini capelli premeva sulla pelle, e tutta la notte han vegliato per te, per farti risvegliare tutta viva, mentre tu sognavi che il giglio rosso fioriva grande dalla parte dell’alba, proprio su dal Carso perché nel tuo sogno di verità neanche il Carso è infecondo. Tu devi voler bene al tuo sangue. Da lui hai imparato a godere del rosso. E lui ti fa gioia viva dentro di te, ti fa essere Gioietta. Mi permetterai di chiamare il primo mio libro di versi Gioietta? Parlerò di te in tutte le cose.

Anna mia. Stasera penso che ormai tu sai tutto e che io non posso più dir niente. Il bacio ha svelato tutto e io mi sento tutto nudo davanti a te. Anche tu anche tu; e hai nascosto il viso sul mio cuore, e ti coprivo con le mie mani. E ormai è un ritmo divino tra noi, come acqua che va al cielo e discende chiara sulla terra. Non c’è più disopra né disotto, ma tutto è buono e io posso accarezzare tutto. Gioietta mia, i miei fogli sono vivi e come il vento entra per la finestra sgusciano e si muovono allegri. Io voglio bene ai miei fogli.

Averti trovata è ormai la prova della mia vittoria. C’è un buon demone che mi vuol bene e tu mi puoi già incoronare. Ormai è certo.

Perché io posso curvare il capo nella disperazione più atroce, ma c’è le tue mani che l’accolgono come in una cuna e lo cullano – bimbo stanco. E tu sei il guanciale “Millesogni” e sei anche dritta e snella come la mia spada e il tuo mento ha un osso tanto duro da farmi schiantare il cranio se io non sono poeta. Tu sei la Legge inesorabile, ma sei proprio donna. E è inutile che tu pensi: - ma lo vedo Dio o uomo? Perché io sono proprio Scipio e ho capelli in cui le tue mani si possono nascondere e ho pensieri da sollevarti con tutto il tuo corpo in alto, dove io ti posso amare come Siegfrid.

I tuoi giacinti profumano nella stanza nostra. Io capisco che qualcuno entrando non osi guardare. Qua dentro c’è una forza che obbliga tutti gli altri a rivolger lo sguardo dentro di essi e temere. Un dio è presente, e tutti pregano. Gioietta è affidato bene a me il nostro amore? Pensi che se un buono patirà terribilmente nell’avvenire, dirà: - Gioietta e Scipio - ? è come il principio di una nuova grande gioia umana.

E questa mia carne che l’ha dovuta vivere appena nata, proprio essere la prima cosa che essa abbia incontrata nel suo sbalzo iniziale, tanto irruente perché deve andare oltre il tempo camminando con piedi leggeri sullo spazio senza confine, - si sbigottisce e guarda con occhi meravigliati e grida contorcendosi come un profeta. Un nuovo vangelo. Ma tu, ma solo tu lo hai saputo leggere prima che sia scritto. E io dirò per primo la preghiera umana per te, Gioietta mia.

Firenze, 1-2 Maggio 1910

(…) Andrò a dormire poiché io sono prima di tutto un vigliacco. Ma giuro che se entro oggi non ti so pensare niente di buono, straccio coi denti questi sporchi fogli. O ti mando un canto o sto zitto, di pietra. Gioietta no, non posso pronunziare il tuo nome.

A ELODY

Trieste, 21 maggio 1910

Oh, Elody Elody quanti urli! Tu non capisci che in certi momenti neanche Gigetta né io possiamo essere come te, e accettarti vera tutta tutta, e ascoltare ogni tua parola. In certi momenti anche noi dobbiamo ammettere solo quello che è eguale a noi, Elody. E vedi Elody: per comprenderti bisogna vivere ogni tua parola, e non abbracciarti con amore di mamma né lasciarti sfogare con simpatia di fratelli, bisogna proprio sentirti. Ma com’è possibile, ora, che tutta la nostra vita letterale s’è fusa dentro un nocciolo, e noi pensiamo sempre a lei, ch’è morta? Elody, Elody, perché lasci vivere in libertà tutta te stessa, e non costringi i piccoli sentimenti a entrar dentro in un grande sentimento? Perché ti sperdi in tante piccole vite, e non vivi? Hai ragione di dire che nessuno ti comprende, perché se qualcuno ti avesse compresa, sarebbe stato un ostacolo saldo davanti a te, e non avrebbe lasciato che tu esprimessi ogni niente della tua vita in modo che tu te lo rendi esterno, ostile. T’avrebbe costretto a tacere qualche volta.

La vita è una cosa buona se la lasciamo un poco quieta in noi. Tu cogli tutte le tue gemme, le butti al vento, e ti lagni di non poter succhiare mai un frutto. Mai lasci che un pensiero poppi tanto tuo sangue da diventarti una necessità, proprio di azione. Tu dai, dai a piene mani – non ho mai trovato una creatura che dia come te – e per te non serbi niente.

Eppure credimi che agli uomini si può dare solo quello che s’è serbato per noi lungo tempo dentro di noi. Dimmi, Elody, se tu fossi una creatura russa? Sai quelle dei romanzi del Gorki o di Dostoevskij. Io penso sempre che ti manca la spina dorsale, e che sei tutta nervi che s’aggrovigliano tra loro. Non c’è niente di più importante in te: tutto è il più importante. Vivi il tuo attimo come la tua eternità. Elody, io non ti voglio mica differente da quella che sei, ma ti spiego perché ora non possiamo essere con te. Ma io non sono grande, sai. Stai buona e – vieni.

Trieste, 16 agosto 1912

Giornate un po’ inquiete. Non so chiaramente cosa sia. Ruggine nel cervello, e desiderio di lavorare per rimettermi in pace; scontentezza di me, che non riesco a essere né sufficientemente forte né veramente onesto. Questo qui soprattutto. Io intendo per giustizia non umiltà e non violenza: intendo la capacità nostra di rispettare e di farci rispettare, di giudicare, di agire, fors’anco di amare, non cedendo noi ciò che sentiamo che va bene, ma cedendo noi sempre davanti agli altri quando sentiamo ch’essi hanno ragione. Né rinunzia né rapacità. Ebbene: è molto difficile. È difficile trovare la strada maestra. Ti par di camminar giusto, e a un certo punto ti par di accorgerti che bisogna andar dall’altra parte. Riesci a vincere i tuoi scrupoli d’ambizione, di dignità, sei abbastanza puro: ma c’è qui un altro che tu non sai se sia diavolo o dio: lo scrupolo che cedendo tu ecciti la falsa superbia altrui.

Quello che turba è la piccolezza di questi turbamenti, che tu ti fermi sopra questo stato d’animo e pensi com’è meschina la tua vita! La vita morale è una grande cosa, ma se la passione è grande. Queste scimmiette che sono in noi! Tutti questi pettegolezzi! E penso che anch’io devo averci la mia parte di colpa. Una forte azione va dritta a cercare il contraccolpo. Cosa vuol dire fermarsi a pensare perché dicono che tu hai bastonato una donna, che tu sei slavofilo? Valgono queste armi contro di te? Ma è l’ingiustizia. Non s’ha diritto di lasciarli vivere allegramente questi coboldi! Bisogna tagliar gli orecchi ai ladruncoli. Sai se no che succede? Che tu ti ritiri in te, nel mondo grande, ma ti ritiri. Vai in solitudine. E io non voglio. E finisco per stare tra gli uomini solo apparentemente, prendendoli poco sul serio.

Ora però basta. (Stanotte mi sentivo peccatore, e comprendevo come s’arrivava a Dio. Con che dolcezza, con che fiducia! Rivolgersi a un compagno supremo che veda in te quando tu non vedi, e ti condanni e ti assolva, ma giustamente chiaramente. Non è tormento la condanna; non sarebbe crudele castigarci, ma è crudele, è tormento non sapere dove comincia il nostro torto. Non saprei condannare. Chiarezza, grande occhio di Dio sul mondo, ma noi siamo soli, ora. Dio! E pensavo all’amicizia, a cosa è per noi l’amicizia.)

Non vengo lunedì perché non lavoro bene. Cara Elody, non sapevo in altro modo rispondere alle tue lettere che vincendo un po’ la mia ritrosia di narrare ciò che accade in me quasi ogni giorno, più o meno forte. Ma non dire che non vuoi rivedere Gigetta, perché mi rifaresti pensieroso. Gigetta bisogna rivederla sempre, anche a costo di star molto male. Oppure star soli con Dio. Ma questo è inutile: ti dico solo perché tu quando sei tormentata, di notte, venendoti un pensiero che ti pare insopportabile, tu non ceda a lui e ti lasci trasportare spasimando. Se sei chiara e forte in principio della notte, il giorno arriva svegliando serenamente i tuoi occhi riposati.

Arrivederci cara.

A GIGETTA

Trieste, 15 febbraio 1910

(…) Vicino a te nascon cose che non moriranno. Tu stessa – un poeta ti canterà, ma la tua carne sarà la poesia tua che ti eternerà.

Trieste, maggio 1910

Ho letto tutto, ho visto così bene. Lei diceva sempre: Tu non sai cosa è stato N… nella mia vita. Ma io non potevo sapere. Lei non m’aveva detto niente. Perché non m’ha detto tante cose? Poteva tenersi per sé tutto il dolore passato ora che mi amava? Credeva io fossi debole per sopportarlo? Che non glielo sapessi sciogliere? Ma lei non doveva credere così. No, non credeva perché s’è ammazzata. Sapeva di darmi con la sua morte – no, no dolore, Gigetta, non è dolore, ma come una necessità istintiva di vita, che continui a sussultare nell’indifferenza più completa, un male che vive anche nel sonno e nel torpore, nella stanchezza fisica, sempre, io credo anche dopo la morte. Non ti posso dire, Gigetta. Son tutto fuori della vita: tutto il mio corpo sta per distendersi ogni momento in una pace infinita; basta un piccolo atto materiale a cui niente neanche mamma sarebbe più ostacolo, e non posso, ogni momento c’è un grumo sanguinoso dentro di me, solo un punto, che veglia sempre e non mi permette. Vedi: vorrei morire, Gigetta, perché ormai sono troppo stanco e non posso far nulla. M’insulto e mi faccio schifo perché non posso. Capisci, Gigetta, ti prego. Odio la sua morte perché m’obbliga alla vita, a vivere con questo male eterno nell’anima. Lei sapeva questo: e s’è ammazzata lo stesso. E sapeva che dopo la sua morte avrei gustato a goccia a goccia tutto il suo dolore, dopo la sua morte, quando io non posso far più nulla. E mi strazio. E tento con tutte le forze dell’anima mia di parlarle e di mostrarle come io posso farle diventar gioia anche questi dolori, ma che non muoia, perché questo è la morte di tutto. E io son qua di fronte a tutta questa sua profonda e dolorosa vita, inerme. Tutto il male rimane male, e mi strozza. Non ho più né sangue né gola neanche per dirlo, per buttarlo fuori. La vita è rimasta informe, tutta storta per lo spasimo che non s’è potuto sciogliere in un sorriso perché lei è morta. E s’è ammazzata lo stesso! A G., a Elody dissi tante belle cose, ma io non credo al bene che mi nasce quando risogno il suo amore; credo solo a tutto questo male mio, che mi fa tremar le mani, perché viene dalla sua morte, che non occorre sognare, che è, che è, come atto conclusivo. Non credo a Gioietta viva perché lei s’è voluta ammazzare. Io tento di dire che è viva, ma tutta la mia carne urla: no, no, e questo urlo corre tutta la mia anima che non crede nella vita dei cieli, e non la brucia. Questo è il tormento, Gigetta.

E anche so che lei non mi vuole così. Io so di non capir nulla, mai, di lei, quand’io sento così. Ma non mi interessa, capisci. La grandezza e la forza ecc di cui anch’io parlo agli altri, non è niente per me, Gioietta è morta. Il resto è giù nella tomba con lei, ma vivo. La vita continua senza di lei: questa è la verità. Sentano il bene chi l’ha capita Anna. Io no, non l’ho capita. Non sarebbe morta, se no. Solo il male è mio, e lo voglio tutto per me. Bestemmio, e voglio che sia così. E so anche che qualunque parola io dica è tutta piena di male, e che io dovrei tacere. Solo il lavoro potrebbe essere la parola mia di benedizione verso Gioietta. Ma io non posso lavorare. Ogni notte mi preparo le cartelle. L’inchiostro è qua, il pennino è nuovo. Dunque? Aaa! È vero che nelle cartoline voi vi scrivevate sempre “Evviva la vita!”, e quando gli altri vi sentivano ridevate tanto tanto tanto? Rido anch’io.

Poi aspetto sempre che venga qualcosa a scuotermi, la morte di qualche mio caro, un terremoto, non so. La vita deve sapermi far morire, lei, la vita a forza di maledizioni una dopo l’altra, perché io sono vigliacco, e sto qua sdraiato senza moto perché Gioietta è morta.

Trieste, maggio 1910

(…) Ogni opera che io farò sarà come un gradino più in su della tua ascesa. Bella, bella, per tutti gli uomini Gioietta; tu devi essere. Ti conquisterò il posto eterno nel mondo. Sì, sì, Gioietta, sarò sempre Scipio. Non temere. Il mio dolore è cosa mia, tutta mia. Non c’è speranza, tutta la mia vita sentirà freddo per il tuo corpo morto. È come se ti avessi toccata nella fossa. Accetto per sempre di vivere nel dolore. Ma io sono poeta. Sì, sì, Gioietta, non posso soccombere. Devo andare avanti. Ma perché non hai voluto venire con me? C’erano rose lontano. (…)

Trieste, fine di maggio 1910

(…) No, vado a letto. Vorrei bere acqua, limone, non so che cosa. Sto male, proprio male. Che cosa devo fare della mia vita? Eppure se c’è un po’ di sangue ancora in lei, non posso morire così. Perché Anna è morta con tanto sangue nelle vene? Penso che io nella sua stanza ho calpestato il suo sangue. Desidererei una guerra dove potessi sentirmi un attimo io prima di morire. Addio, Gigetta. Ora passa maggio e anche il mese che Anna è morta non c’è più. E poi verrà il 1911… Fino a quando? Addio, Gigetta

Trieste, 5 luglio 1910

(…) Siamo noi. Sempre noi; noi che amiamo e patiamo. E s’anche tutto il resto non fosse, la nostra vita sarebbe l’affermazione. Di forza la mia, di tenerezza la tua, di ricerca selvaggia quella di Elody. Io penso come noi tre si va traverso il mondo, cogliendo fiori per una tomba, cogliendo fiori per tutti i viventi. E vorrei piangere d’amore sulle nostre anime unite, e ancora vive dopo la morte. Io sento come se qualcuno ci benedicesse. È Gioietta? È l’umanità? Che è che è che parla in questa fresca notte? Le stelle son limpide come punti d’arrivo: occhi dell’universo che ci guardano. E non piango, ma li guardo serenamente e dico: Niente è vano QUI. Da ogni cosa un pensiero, da ogni pensiero una cosa. (…)

Ocisla, 17 agosto 1911

(…) Gigetta, sai che ha fatto Anna di me: m’ha liberato dalla letteratura. È il dono di un dio; ora scrivo e dico quasi senza preoccupazioni perché ho sentito che niente vale la verità. Ho patito allora che ho compreso come niente valesse il mio dolore così com’era. Battesimo di sangue: uno dei tre per diventare cristiani e salvarsi.

Le mie lettere sono assai rotte – tu hai sentito bene. E tu sai perché. Io non ho avuto mai ancora il senso della completezza. La mia vita s’è rotta sempre alla sommità. Non ho mai amato fino all’ultimo, anima e corpo. E di ciò sa il mio stile, e durerà così, migliorandosi, ancora per molto tempo. Fino al ritorno. (…)

Ocisla, 9 settembre sera

(…) Io ho in me una giovinezza come nessun italiano della mia generazione l’ha, forse anche perché sono triestino. E io do agli italiani da rosicchiare la mia giovinezza. Poi scriverò il dramma: il dramma della nostra generazione se non sa essere come io la voglio. La ricerca d’una fede, accennata da un poeta che muore troppo giovane: il suo fratello, operaio, se ne impossessa malamente per far trionfare la sua debolezza selvaggia: crollo. Ma si sentirà ch’è possibile un avvenire. (…)

Praga, 21 ottobre 1911

Penso a te e ti bacio perché ho finito ora Il mio Carso.

Firenze, 28 gennaio 1912

(…) Io non posso dimenticare queste cose essenziali della mia natura: prima di tutto sono uomo. Poi sono poeta (e non letterato). Poi sono triestino (cioè senza una tradizione letteraria, ma devo fare tutto da me, e sopra un materiale storico e etnico molto più intenso che per lo più). Bisogna che io sappia fondere queste tre cose. Bisogna che io mi equilibri su esse, senza rinunziare a nessuna, perché se no la mia vita sarebbe manchevole e guasta.

Firenze, 8 febbraio 1912

Trieste è la mia patria. Io scopro in me ogni giorno di più Trieste. Trieste che è l’ostacolo e può essere il segno della vittoria. A Trieste c’è da far tutto: agire. È un punto d’incrocio di civiltà: studiare sul vivo. Ha bisogno di maestri: insegnare. Contiene inquieta, gli elementi che inquietan noi moderni: bisogna equilibrarli realmente. Perché io posso illudermi d’essere calmo, io scrivendo in italiano e leggendo libri tedeschi, guardare alla nazione con coscienza d’umanità, ma finché io non so attuare, render propagabile questo mio equilibrio, esso non esiste in realtà. Finché, anche, io non so divorare tutta la complessità della vita umana, assistendo partecipe delle sue forme apparentemente contraddittorie, commercio e letteratura, salotto e città vecia, carso e lastricato, sloveni e italiani, io non sono poeta.

Questo sempre rivolgendomi a me. Ma io spasimo di desiderio degli altri, di santità, di benefizio, di amore per il prossimo. E bisogna cominciare dalla patria, appunto da essa, perché se no si gioca a sognare. Bisogna esser profeti in patria. (…)

Lunedì, 9 settembre 1912

In questo momento sei venuta e sei volata via. Ho ritrovato subito questi fogli. M’hai fatto tanto bene venendo per un momento da me. Poi sono corso su per vederti, e tu correvi giù per la strada. Tutta la tua giornata sia così piena di bene come quello che mi porti improvvisamente. Oggi eri proprio come il miracolo.

Firenze, 5 novembre 1912

Tu, tu sei benedetta tra tutte le donne. Tu davanti al falso e al brutto dici: non capisco. Se la terra è buona e cattiva, in te s’è riversata la sua bontà. È la prima volta che completamente io amo. Tu forse vedi quanto dolore sia pur in questa gioia di potermi confessare tutto tuo; che inquietudine io ho talvolta pensando di non aver amato con tutta la sincerità dell’essere Anna; ma è così. Non credo sia illusione o di rimorso o di gioia. Sei te che voglio. E se tu mi morissi, io neanche un giorno scapperei in Carso: ma la vita sarebbe troncata dalle fondamenta, anche se io continuerei a lavorare e esser uomo. Il mio amore per te è calmo come la fiamma interna della terra. È nato a poco a poco né saprei dire quando me n’accorsi, né quando ne fui sicuro, né quando mi son sentito prendere tutto. Ora nei momenti più belli, quando sono più che il povero me stesso, non godo perfettamente della mia luce perché non ho qui te su cui riversarla, e sentirmela restituita da te. Con te devo vivere e morire. Arrivederci amore e voglimi bene.

Dal fronte. 3 dicembre 1915. Lo stesso giorno, Scipio cade, colpito mortalmente alla gola durante una rischiosa azione di guerra.

Carissima mia, come va, piccola mia? Penso sempre a te che forse starai preoccupata più del bisogno. Benché il tempo ci sia di nuovo ostile ce la passiamo bene. Io sono completamente rimesso e resisto bene. Ma le fatiche sono dure. Qualche volta rimane soltanto la volontà a resistere e a vincere. Poi, passato quel momento, tornano anche le forze fisiche. Ma l’allegria non manca. S’approfitta di ogni 5 minuti per ridere e chiassare. Come già tante volte ti scrissi la guerra per noi diventa cosa affatto secondaria. Del resto il reggimento è sempre quaggiù. Ti do uno, due e tanti baci. Saluta e bacia i cari e saluta tutti.

E il Secondo Scipio come sta?

P.S. Ci offriamo volontari con Guido e Martelli. Sono sicuro che tutto andrà bene. Un bacio a Scipio Secondo.

BREVI NOTE

Scipio Slataper (1888-1915), scrittore triestino. Decisivo il suo contributo alla «Voce» di Firenze. Ha scritto analisi e commenti di politica internazionale per il «Resto del Carlino». Ha fatto conoscere il drammaturgo norvegese Ibsen in Italia. Ha curato l’epistolario del Tasso e tradotto Hebbel. Si è arruolato volontario nell’esercito italiano allo scoppio della Prima guerra mondiale. È morto in combattimento sul monte Podgora, nei pressi di Gorizia, il 3 dicembre 1915. Medaglia d’oro alla memoria.

© 2007 Alet Edizioni

Tutti i diritti riservati

È grazie alla sensibilità e alla disponibilità delle Edizioni Alet - che ringrazio - se ho potuto riproporvi questo omaggio alla memoria di Scipio Slataper. Il testo è stato pubblicato in edizione numerata fuori commercio, in 500 esemplari, per il Natale 2007: corredata da foto d'epoca, l'edizione è una plaquette necessaria per rinnovare il ricordo di un grande artista.

Plaquette in tiratura limitata…